干支の漢字は、なぜ読み方が違うのか?

例えば、十二支の最初の「子」という字。普段の暮らしで使う読み方と言えば、「こ」、「し」、「す」ぐらいでしょう。十二支で言う「ね」という読み方はしません。「ね」と読むのは十二支のときだけです。きっと初めて年賀状を書く子どもたちは由来や理由が気になることでしょう。

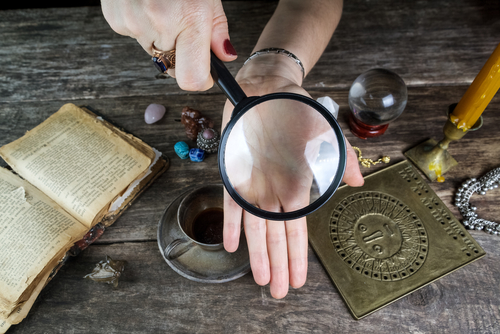

ここでは、暮しに隠れた干支から十二支の由来や干支の漢字の読み方が違う理由を探っていきます。

■参考記事:十二支の相性占いはコチラを参照!

1.暮らしに息づく干支の漢字を調べてみよう!

「今、何時ですか?」と聞かれたとき、「午後1時です。」と答える人もいます。また、単に「1時です。」と答える人もいます。太陽が出ているのだから、わざわざ午後とつけなくても昼の1時と分かるという理由からでしょう。

しかし、これは現代型の時計で暮らしている私たちの話で、古代中国や平安時代の日本では、明確に午前と午後を区別していました。

それが十二支に由来する時間法なのです。

正午の「午」は干支の「うま」

12の数で一日の暮らしを表現するには、一時(いっとき)を二時間とする必要がありました。「午の刻」は、現代で言う11時から13時に当たります。その午の刻より前という理由から「午前」、後なので「午後」と呼ばれるようになりました。

つまり、十二支は時刻を表現していた符号なのです。そのため、「午前」の「午」という字を「うま」と読むのは、十二支に由来する読み方なのです。

こうした覚え方をすると「午」という漢字もすぐに頭に入ります。

2.干支の漢字の読み方が違う理由は古代中国に!?

干支の読み方が後から作られた理由はわかりました。

では、なぜ「子」という字をそのまま「こ」と読まずに十二支の動物に当てはめたのでしょうか。覚え方が難しくて仕方ありません。

実は、中国を中心に何人かの学者が十二支の由来を研究をしており、時代を中国の「夏王朝」まで遡らないといけません。夏王朝とは現在、遺跡などの出土している「殷」の時代よりも前の時代です。

日本でもよく知られた三国志の時代よりもずっと前の時代に当たります。西暦で言うとおよそ4千年前の紀元前2600年頃です。

干支の漢字は中国の皇帝が作った!?

ある学者が暮らしの中の十干十二支(干支のこと)について調べ始めたとき、殷王朝の時代にはすでに十干十二支の「十干」に由来する部分が普段の暮らしで使われていたことを発見しました。故に殷王朝よりも前の時代の夏王朝の時代に十干が作られ、暮らしの中で使われていたことになります。

Related article /

関連記事

![十二支(干支)の相性・性格!【干支占い】 | Lovely[ラブリー]のイメージ](https://lovely-media.jp/s3-lovely-media/production/posts/eyecatches/000/002/441/original.jpg?1603515921)